当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

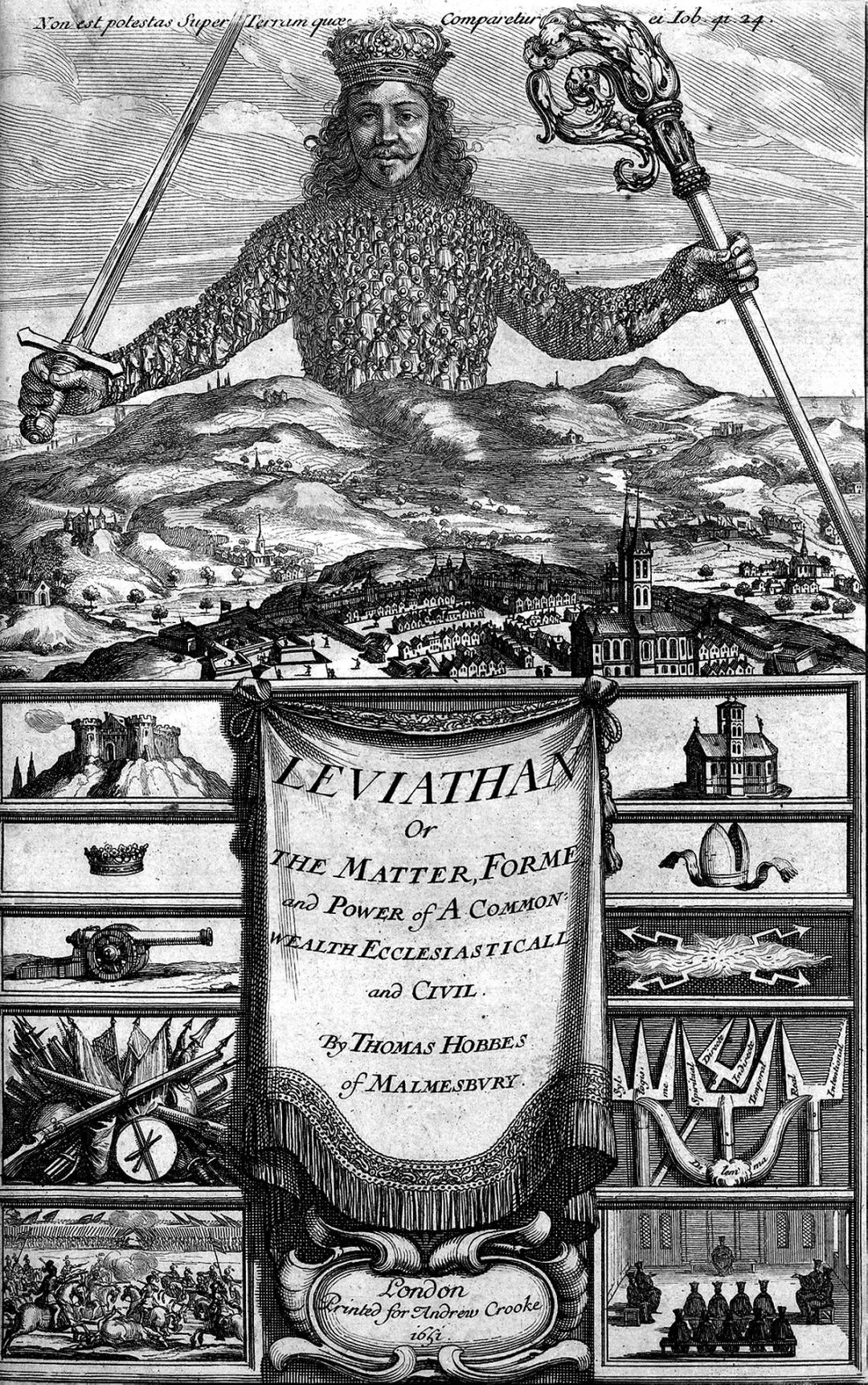

楔子 距离《利维坦》英文本的初次出版(1651)已经过去了370年,但是这近四百年的时间既没有减少关于霍布斯文本的理解的争议,也没能消弭研究者之间的争论;恰恰相反,对霍布斯的研究越细致,文本中发现的问题就越多,以至于近乎在每一个文本的环节上,我们都对如何融贯地(或有足够的证据指出霍布斯在某处就是不融贯的)理解霍布斯都产生了迷惑[1]。诚如斯金纳与马尔蒂尼所说,或许原因之一正是:总有一些时刻,我们会觉得霍布斯的部分文本,「不是模棱两可,就是问题百出[2]」。 当然,这没能摧毁我们在霍布斯的文本中发掘一个最佳理论的努力——或者至少,一个霍布斯式的(Hobbesian)理论的努力。本文将聚焦于对「(无论霍布斯本人有没有意识到,)霍布斯的理论是否允许一种『叛乱权』的可能性,即使是罕见的」这一问题的回应。无论心中所想的是哪场叛乱或革命,我们都会直觉地认为存在某种极端状况使得集体叛可以是正义的,有权利的[3]。但是看起来霍布斯并没有为这种可能性留下空间(多处,如Leviathan,ch.18,"fifth",De Cive,前言,「和平的黄金时代,它终结于萨杜思(Saturn)被逐、人们可以武装反抗君主的教诲出现之时。」),他断言所有集体叛乱,若非不可能,都是不义的。这种观点为本文提供了研究动力,同时也招致了一些批评。尤其考虑到,霍布斯并非神圣王权理论家,而且支持一种个体的抵抗权。那么,他是否会因此陷入自我矛盾,成为了一个严峻的问题[4]。

托马斯·霍布斯 在解释方法上,我倾向于文本的贴合性与命题的融贯性的并重,即,在研究霍布斯的前提下,基于命题间融贯的要求与其人思想中一些较为基础的段落而反对另外一些极少数文本,将是被允许的[5]。我将论证:霍布斯式的自然法的基础,即「权利」与「正义」的基础,是在他人在场的背景下,对第一人称主体的诸种欲望的「反思平衡」式的最大满足;但自然法与「权利」授予本身是主体中立的(agent-neutral)——即使他人的行动不利于主体的诸种欲望的「反思平衡」式的最大满足,主体也不能剥夺他人的「有权」的这一道德地位,因为他人对其自身而言同样是第一人称的;而这种自然法使得一种极端情况的叛乱是有权的[6]。当然,即使在对霍布斯的诸种解释中引入博弈论或者功利计算[7],亦不能允诺一种关于霍布斯式的「人性」的理性主义:霍布斯式的人完全可以无权地、非理性地、不利己地行动[8],而仅仅允诺一种关于霍布斯式的「权利」的理性主义。「权利」的概念要求一种理性,但由于这一点已被霍布斯明确主张,这就不是一个很危险的允诺[9];也即,「权利、义务、正义和侵害等概念,在《利维坦》中似乎只在它们自己的规范空间打转[10]」。

矛盾 我们首先从霍布斯文本中几处看起来令人困惑的矛盾出发。

矛盾1:关于暴死 按照常规印象或正统解释,霍布斯式的人总是将暴死视作最大的恶;如De Cive「献词」:「它使人人都把死于暴力作为自然中的至恶努力予以避免。」心理学上,看上去没有理由认为人会自己找死。然而即使我们不引入涂尔干的观点(「自杀亦是失范状态(战争状态)下的人的内在需求」),霍布斯同样给出了一些很有张力的案例。 在Leviathan Ch.21,他认为: 应募入伍、领受粮饷的人,就不得再以胆怯为口实;他非但有义务要参加战斗,而且在没有得到长官允许时不得逃走。如果国家的防卫要求每一个能拿起武器的人都立即出战,那么每一个人便都负有义务,否则他们把国家建立起来,又没有决心或勇气加以保护就是徒然的了。 霍布斯,Leviathan Ch.21 即使我们搁置人的心理与权利之间复杂连接方式的问题,至少我们没有理由指望士兵会履行这一义务:既然他在战场上面临暴死,为什么不在得到长官允许之前就逃跑呢?或是在De Cive 6.13,霍布斯认为: 儿子也没有义务去杀父母,无论他们是无辜的还是有罪的,也无论他们是否该受谴责。因为,如果有人下令做这种事的话,总会有愿意从命的其他人,而作为儿子,宁死也不愿活在耻辱和被憎恨中。 霍布斯,De Cive 6.13 同样地,即使搁置对上述问题的讨论,为什么儿子会仅为了避免「耻辱和被憎恨」而选择死亡这一自然的最大恶?

矛盾2:关于使契约失效的条件 在Leviathan Ch.14与Ch.21,霍布斯认为人不可能签订有自残义务的契约;如果有人声称要签这样的契约,那就是他无知[11],这类契约也会是无效的。但是在Ch.15,他却认为,如果对于契约的后果的判断有误,契约依然有效[12]。可能有人挑战性地认为在Ch.15中霍布斯只讨论了「先前认为某事可能,后来发现不可能」的情况,而非「先前以为a,后来发现非a」的更广泛的情况,因而不见得包含「先前以为按照契约不会自残,后来发现按照契约会自残」的情况,因此两者不一定构成矛盾。

利维坦,霍布斯著 但是,一方面在逻辑上,没有理由阻止我们将「自残契约」改写为「先前认为签订该契约可能不会导致我根据契约有自残的义务,后来发现根据契约,不可能不会导致我的自残」;另一方面,除非契约一开始就无效,不然「解除信约的方式有两种,一种是履行,另一种是宽免。」(Leviathan Ch.14),无知并不能解除契约,文本的矛盾依然存在。

矛盾3:关于私人判断权 按照常规印象或正统解释,在建国契约中,作为众人所「指定(的)一个人或一个由多人组成的集体,来代表他们的人格,每一个人都承认授权于如此承当本身人格的人在有关公共和平或安全方面所采取的任何行为、或命令他人作出的行为,在这种行为中,大家都把自己的意志服从于他的意志,把自己的判断服从于他的判断。」(Leviathan Ch.17)的主权者,拿走了私人判断权[13];即「一个人(有权)是他自己事情的裁决者,无论他要采用的手段和行动对保存他的生命是否必要」。但是在另外一些闻名遐迩的段落,霍布斯为国家中的个体保留了「抵抗权」: 如果主权者命令某人(其判决虽然是合乎正义的)把自己杀死、杀伤、弄成残废或对来攻击他的人不予抵抗,或是命令他绝饮食、断呼吸、摒医药或放弃任何其他不用就活不下去的东西,这人就有自由不服从……任何人都不因语词本身的原因而有义务要杀死自己或任何其他人。 霍布斯,Leviathan Ch.21 不仅如此,在一些情况下,即使主权者的命令不会直接导致我们的死亡,我们也不应该听他的。 对有些命令,我宁死也不愿遵从,因为没有人有去送死的义务,更不用说是做比死还坏的事了。因此,如果我被告知我得自杀的话,那我是没有义务这样做的……类似地,如果有人被君主命令去杀君主自己(即主权者),那他是没有义务这样做的……他也没有义务去杀父母,无论他们是无辜的还是有罪的,也无论他们是否该受谴责……无论什么情况主权者都有权利杀死那些拒绝服从的人,但在上面那些情况下受命去杀人的人则违背了自然法,也即冒犯了上帝。虽然他们这样去做的权利是那个有杀人权的人所给的,但他们去运用这种权利就违背了正确理性的要求。 霍布斯,De Cive 6.13 那么,如果我们想保有这种权利,就需要拥有私人判断权:如果我们无权判断某个命令是否会导致自身受伤或者违背自然法,我们哪里来的权利抵抗或是拒绝服从呢?[14]

矛盾4:关于说谎者悖论的某种类比 霍布斯认为: 判断这些争执的人,必定是上帝通过自然而指定的人,即每个国家里由主权者指派的入。此外,如果对通常使用的词句之正确或恰当的意义,即在定义方面,出现了争执,为了维持公共和平或权利的分配而需要解决,也得由国家负责解决今因为人们是在意识到那些词句在不同的时代、出于不同的理由而表示不同的看法时,才规定了这些定义的。但是对这类问题的裁断,不管一个人的推理正确与否,要交给国家。 霍布斯,De Cive,17.12,另见16.16 决定哪些学说和意见有害于和平,哪些有利于和平,决定对人民大众讲话时什么人在什么情况下和什么程度内应受到信任、以及决定在一切书籍出版前,其中的学说应当由谁来审查等都属于主权范围。 霍布斯,Leviathan,Ch.18 即在国家之中,争议的裁决者是主权者。那么存在这样一种可能性:主权者裁决霍布斯错了(比如,主权者认为在国家之中,争议的裁决者是人民的意愿),那么如果霍布斯是对的,在国家之中,争议的裁决者是主权者;因为主权者裁决霍布斯错了,所以霍布斯错了;在国家之中,争议的裁决者不是主权者……这是一个自否论证,那么我们只能选择去认为:霍布斯从一开始就是错的,在国家之中,争议的裁决者不是主权者[15]。

矛盾5:关于自然法 按照常规印象或正统解释,没有国家时的自然状态是战争状态,这一结论可以被「法权论证」,即「自然赋予了每个人在所有东西和事务上的权利……但人拥有这种共同的权利是没有用的,因为这种权利所产生的后果与完全没有权利的情况是一样的。虽然人可以对某物说『这是我的』,但他并不能享有它,因为他的邻人也可以根据同样的权利和同样的力量声称拥有同一物」(De Cive 1.10-11)所加强。然而,有鉴于权利内含理性,那么我们可以认为:在霍布斯看来,有一些行为是无论如何不可能被理性判定为「有利于自我保全」的,如: 人类今世生活中的行为每一种都是一长列后果之链的开端。对于这种后果之链说来,人类的思虑都不够高明,不能使人瞻望到它的尽头。在这个链中,苦事与乐事连接在一起,其方式使想要作出任何纵乐行为的人必将遭受与之相连的一切痛苦。这些痛苦就是这些行为的自然惩罚,而这些行为则是害多于利的景况的开端。于是就会出现这样的情形:行为放荡会自然地招致疾病之罚、轻率则招致灾祸之罚、不义招致仇敌的暴行之罚、骄傲招致失败之罚、懦弱招致压迫之罚、王国疏于执政招致叛乱之罚,而叛乱则会招致杀戮之罚。惩罚既然是由于破坏法律而来的,自然的惩罚就自然而然地是由于破坏自然法而来的,因之也就是作为自然而非人意的结果而随之出现的。 霍布斯,Leviathan Ch.31 类似的案例很多。在霍布斯看来,总有一些行为和品质是会被理性判定为不利于自我保全的,那么自然状态之下就不是「我对一切事物都有权利」,就有可能不会导致法权意义上的自我矛盾或者对任何事物没有权利[16]。这个矛盾有一个更基础的表达方式:按照一般的印象或正统解释,霍布斯认为自然法只是「理性的戒律」而非真正的「恰当的法(law in proper sense)」[17],自然状态下没有正义和不义。但至少Leviathan的前十六章已经有了有效契约(「在单纯的自然状态下,因恐怖而订立的契约是有约束力的」Leviathan Ch.14),或者我们说,有了关于自然法本身普遍有效(跨民族、信仰和国家,尤其在国际关系的案例里,霍布斯认为主权者在国际关系里要遵守自然法,说明自然法是不依赖于主权者的存在的,毕竟国际领域没有主权者)的论述——那么霍布斯究竟是法律实证主义者还是自然法理论家? 乍一看这些矛盾无足轻重且彼此之间无甚关联,但一经深思就极为令人迷惑。接下来我将论证:这些矛盾彼此之间互相关联,其解决将指向同一个更加融贯的霍布斯解释[18]。

理性 霍布斯的理性概念看上去并不复杂。尽管或许如Oakeshott所言,霍布斯在讨论自然法时歪曲了其理性定义而回到了传统的理性定义[19],但是其在本文中的定义是很简单的: 当一个人进行推理(reasoning)时,他所做的不过是在心中将各部相加求得一个总和,或是在心中将一个数目减去另一个数目求得一个余数。这种过程如果是用语词进行的,他便是在心中把各部分的名词序列连成一个整体的名词或从整体及一个部分的名词求得另一个部分的名词……因为在这种意义下,推理就是一种计算,也就是将公认为标示或表明思想的普通名词所构成的序列相加减。 霍布斯,Leviathan Ch.5 这种「加减」式的单一理性概念,正是被传统解释所持有的的[20](首先值得澄清的是,霍布斯明确区分来自于语词或智慧的「理性」和来自经验的「审慎(prudence)」,评论家们经常混用这两者;一个有助理解但不一定完全贴切的区分是将之理解为「分析命题-综合命题」或者「knowing-that与knowing-how」的区分[21])。 但是我们会遇到如下一些挑战,使得我们或许会认为,这不是「理性」的全部含义。 首先,正如Deign所提出的挑战,如果理性仅仅是「加减式的」,那么「自然法」的规范性不能仅仅出自这种「加减式的」理性,因为即使是「手段-目的」式的假言命令命题,也是这种「将普通名词所构成的序列相加减」的理性所达不成的[22]。其次,如果理性仅仅是加减式的,即使我们效法Hoekstra反对Deign,认为「手段-目的」的推理同样可以处理成「语词的加减」、从而合法地并入「加减式理性」,也没法解释为什么自然法或理性的要求,其形式不仅仅是「假言命题」——「如果你想自我保全,那么你要如何如何」——而是给出了「你不能不自我保全」作为规定性的目的,即,「这种诫条或一般法则禁止人们去做损毁自己的生命或剥夺保全自己生命的手段的事情,并禁止人们不去做自己认为最有利于生命保全的事情。(Leviathan Ch.14)[23]」;再次,如果霍布斯式的理性仅仅是为了自我保全的,正如Lloyd所坚持的,看起来没办法解释自然法所要求的许多会让主体丧失生命的行为[24],比如「根据自然之理说来,每一个人在战争中对于和平时期内保卫自己的权力当局应当尽力加以保卫。(Leviathan 综述与结论)」;再次,不管理性是不是「加减式的」,它完全是可错的。

Kinch Hoekstra 霍布斯同样承认这一点,他明确说到,「无神论的大胆不是建立在这样的错误推理(false reasoning)之上的吗:邪恶兴盛,因此没有上帝?(An Answer to Bishop Bramhall's Book, Called "The Catching of the Leviathan", English Works Vol.4, ed. Molesworth, p. 291)」,但是正确理性(right reason)是不可错的[25]。再次,正如Hampton以囚徒困境论证霍布斯的失败(「要么理性不能帮助人们走出自然状态,要么理性可以帮助人们走出自然状态但是不需要绝对主义国家[26]」),而M Davis回应她时所提到的[27],囚徒困境中的所运用的理性,是一种仅仅只考虑个别案例的、非社会化的行为利己主义(Act-Egoism)理性,这种理性人总会在囚徒困境中选择出卖对方,永远无法摆脱战争状态;而霍布斯式的理性,其实是使得一个人的长期收益最大的,避免了「计算错误、知识不足和激情失序」导致的自我损害的,在绝大多数时候仅仅顺从自然法而行动的,双层利己主义(Two-level Egoism)[28]理性,其表现为规则利己主义(Rule-Egoism)理性[29]。 由此更进一步,Lloyd会认为,有鉴于自然法的要求和个体自我保全的不一致,霍布斯自然法的真正基础是人类集体的最大保全[30],因此是一种基于互惠性(Reciprocity)的功利主义。但是,正如David Boonin[31]或Hampton[32]会做出的批评,这一方面与霍布斯(尤其在其拉丁文版的Leviathan中[33])反复强调的,理性只在乎第一人称自我保全的立场矛盾,另一方面,即使Lloyd的功利主义解释退一步为Kavka式的规则利己主义(Rule-Egoism)解释,他们仍将陷入两难——要么「规则利己主义」理性要求最关心自身利益的主体在某些情况下做出不符合自身保全的行为(因为总有些特殊案例,使得遵循规则并不有利于主体的自我保全),要么它将其规则制定为,如果主体遵从规则,主体永远不需要违背自己的最佳利益,但在这种情况下,它会塌缩为传统的行为利己主义(Act-Egoism)解释。尽管自然法采取了规则的形式,但是Kavka同样承认霍布斯对其的辩护主要是行为利己主义式的[34]。 为了避免使得上述讨论过于「非贴合文本」[35],一个案例在于霍布斯对「愚人(Foole)」的反驳。愚人的挑战是,似乎存在着一些情况,自利的理性与正义(或遵守契约)是不匹配的。霍布斯实际提到了两种程度的愚人,一种是仅仅去掉「对神的畏惧」的愚人,「立约与不立约,守约与不守约,只要有助于个人利益,就不违反理性。(Leviathan Ch.15)」,一种是进一步「不但不顾谴责和辱骂,而且不顾他人的权势」的愚人[36]。任何对于霍布斯的自然法或理性基础的解释,都要区分霍布斯与「愚人」,同时符合霍布斯给出的反对「愚人」的理由。 事实上上述每一种对霍布斯的理性的解释都有理由足以拒斥「愚人」——比如,他不利于总体和平、长远来看他会遭到损害、他提高了自己受到损害的风险,等等;但是哪一种是符合霍布斯本人的论证的? 「功利主义」解释(如Lloyd所持有的)是较易被拒斥的。一方面,Lloyd的解释的基础有相当多的部分并非是霍布斯的文本,而是通过论证指出「和平」和「自我保全」的不一致——这更像是基于对霍布斯的传统解释批评霍布斯的论证,而非为霍布斯提供一种新解释,另一方面,我们可以考虑这样一个案例——如果存在这样一个人,他有足够的运气,或者足够强大,能够保证他总是能违背契约但是更符合自己的自我保全,或者,能够随意伤害别人但是不会被杀,霍布斯还会认为对于这个人,正义同时意味着理性和履行契约吗?如果「功利主义」解释是正确的,那么这个人依然应该为了人类的最大福祉而行动才能获得道德地位。 Leviathan中恰好有这样的案例,这个人就是上帝,但是霍布斯对其道德属性的描述恰恰相反。 上帝用以统治人类并惩罚违犯神律的人的自然权利不能溯源于他创造人类这一点,那样就好象是说上帝要求人们服从以报答他的恩德似的;这一权利我们只能溯源于他的不可抗的力量……如果有任何一个人具有无以抵抗的力量,那他就没有理由不根据自己的意思用这种力量来统治和保卫自己与这些人。所以对一切人的统治权便自然而然地由于权力无以抵抗的人的力量的优越而归属于他们。这样说来,正是由于这一权力,统治人类的王国和任意使人类遭受苦难的权利便自然而然地属于无所不能的上帝,——这不是作为仁慈的造物主而属于他,乃是作为全能的主而属于他……使人遭受苦难的权利却并不永远来自人们的罪,而是来自上帝的权力……在约伯的问题上,这一问题是由上帝自己决定的;其理由不是根据约伯的罪,而是根据自己的权力提出的。 霍布斯,Leviathan Ch.31 「他在当时便由于自己的全能而已经成为、并且永远都是全大地的王。(Leviathan Ch.41)」即,由于上帝的全能,不管他做什么,他都有「权利」这一道德地位。「权利」并非来自「互惠」或「和平」,而是来自利己主义理性。 哪种利己主义理性?事实上,在这里双层利己主义和行为利己主义的差别近乎可以消弭(双层的设计也抵御了对规则功利主义的批评)。两者的区别仅仅是在实践推理中,一个人在常规状态下是不经思考地直接服从作为「一般规则」的自然法,还是每一次都要停下来想一想,而作为「权利」基础的理性,本身就是更理论化的,先于实践的,而非实践中的,所以区别不再重要[37]。 但是依然有一点问题。正如Hampton的尖锐挑战提醒我们的,在Leviathan Ch.13所提到的「提示出可以使人同意的方便易行的和平条件」的,提供建国契约方案的理性,或,负责赋予不同行为以「权利」这一道德地位的理性,是主体中立的,看起来是和任何一个人的第一人称理性不一致的[38]。换句话说,霍布斯本人为什么要这么大公无私地为天下着想,而写一些政治哲学著作(包括提出建国方案、进行自然法推理、赋予权利规则等等)呢?他的理性是可以被还原到利己主义理性的吗? 接着,正如上文所提到的霍布斯式的「说谎者悖论」的矛盾,我们必须认为,至少霍布斯本人的理性,或者这一赋予权利的正确理性,是高于主权者的,否则霍布斯就会自相矛盾。这不是没有文本依据的,比如「同时柏拉图和迄今为止的任何其他哲学家都没有整理就绪并充分或大概地证明伦理学说中的全部公理,使人们能因此而学习到治人与治于人之道;这样一来我又恢复了一些希望,认为我这本书终有一日会落到一个主权者手里;由于它很短,而且在我看来也很清楚,所以他便会亲自加以研究,而不会叫任何有利害关系或心怀嫉妒的解释者帮忙;同时他也会运用全部权力来保护此书的公开讲授,从而把这一思维的真理化为实践的功用。(Leviathan Ch.31)」,即霍布斯看来,霍布斯的理论是用来教导主权者的;比如,「如果有人被君主命令去杀君主自己(即主权者),那他是没有义务这样做的」,主权者并不因为他是绝对主义的主权者,而能够让一个臣民有义务地杀自己,即,主权者要遵守自然法[39],有些情况下,他没法不遵守(比如何者有权,何者有义务这种道德地位的归属,除非主权者成为上帝,不然就无法修改),有些情况下,他接受事实的规范性(他不尊重一部分自然法,就会有「自然惩罚」,国家就会衰败,就会有人叛乱,虽然叛乱者可能依然没有叛乱权)。因此,存在一种高于主权者的,作为权利授予的主体中立理性。 此外还有一点问题——「手段-目标」式的理性、「语词加减」的理性和规范性的理性(即禁止人们不去做自己认为最有利于生命保全的事情的理性)有什么关系?这种利己主义又怎么解释诸如参军、护卫主权者、宁死不从主权者等有害于自我保全,但依然被霍布斯认为是权利与义务的案例? 这需要回到关于霍布斯式的人的激情结构的讨论。为什么自我保全是我们要追求的目的?为什么我们要退出作为战争状态的自然状态?为什么自然法首先要求我们在自然状态下不能不自我保全? 我们既然看到每一个人不但是根据权利,而且是根据必然的本性(necessity of nature),都应当尽一切可能力求取得自我保全所必须的一切,所以为了不必要的东西而违反这一点的人便应当对因此而造成的战争负责;他所做的事情也就违反了规定人们寻求和平的基本自然法。遵守这条自然法的就可以称为合群,拉丁文称之为和顺,相反的情形就称为顽固、不合群、刚愎自用和桀骜不驯等等。 霍布斯,Leviathan Ch.15 「在保有所有权的一切事物中,人们最为珍视的是自己的生命和肢体,在大多数人身上其次就是有关夫妇之爱的一切,再其次就是财货和生活手段。(Leviathan Ch.30)」这里很奇怪,霍布斯同时认为,人身上有一种「必然的本性」倾向于自我保全,但是人事实上可以做出伤害自己的行为,并且规范性上这种行为甚至可以是「有权的」。这一困难是如此尖锐,以至于我们如果想要保护霍布斯的融贯性,我们时常不得不做出许多理论上的牺牲——比如Lloyd将自然法的规范性基础解释为「己所不欲,勿施于人」的互惠性规则[40],或Susanne Sreedhar不得不引入霍布斯没有明确提出过的三原则[41],或Kavka不得不引入霍布斯没有明确提出过的规则功利主义原则[42]。我将为一个更简洁的解释辩护——自然法的规范性来自于理性对人的各种不同激情的「反思平衡」,在这其中我们所使用的理性能力都是符合霍布斯的概念的;同时我需要拒斥,提供「禁止人们不去做自己认为最有利于生命保全的事情」的命令的规范理性并不需要从一般的理性概念中分离出来,从而避免某种奇怪的独断论(即,霍布斯没有缘由地要求人们去做自己认为最有利于生命保全的事情)。

利维坦,霍布斯著 在讨论罪恶的原因时,霍布斯认为「一切罪行都是来源于理解上的某些缺陷、推理上的某些错误、或是某种感情暴发。(Leviathan Ch.27)」也就是说,罪行作为罪行,并非由于其违背了规范理性的神圣命令[43]本身,而是由于认知错误与激情爆发;而霍布斯在讨论后者时,他认为「它们是人类和其他一切动物的天性中根深蒂固的弱点,如果不特别运用理智、或经常施以严厉的惩罚,其后果是很难防止的(Leviathan Ch.27)」,即,我们之所以要避免导致犯罪的激情爆发,是因为其后果是我们所想要避免的,而激情阻碍我们认识到这一后果[44]。这也就是说,霍布斯会认为,罪行之所以为罪行,是由于,尽管我们完全可能产生某种激情使得我们(错误地)做出这些行动,但是如果我们处于良好的认知状态,具有良好的理解,正确的推理与预见足够长远的后果,我们就会自己将其识别为不符合我们的自我保全而要意欲避免的行为。 对这一分析的重要异议可能是,霍布斯对「善好」的主观主义用法,即,「任何人的欲望的对象就他本人说来,他都称为善,而憎恶或嫌恶的对象则称为恶;轻视的对象则称为无价值和无足轻重。因为善、恶和可轻视状况等语词的用法从来就是和使用者相关的,任何事物都不可能单纯地、绝对地是这样。(Leviathan Ch.6)」即,在对霍布斯的传统解释中,只要作为主体意欲对象的,就直接成为「善好」[45]。所以罪行既然是激情的目标,那么就是好的,其作为「罪行」是由于一些非主体的原因,比如上帝的要求。但是即使是传统解释持有者,比如Martinich,也会承认霍布斯依然会区分「表面的善好(apparent good)」与「真实的善好(real good)」、「短期的善好(short-term good)」和「长期的善好(long-term good)」,等等[46]。这就要求我们在霍布斯的「善好」概念中,尽管不损害其主观性与相对性,加入更多的认知要素,即,具体个体的的具体的欲望的对象,不构成「善」的充分标准[47]。激情的对象可以构成某种「表面的善好」,但是可以完全同时是「长期的恶」或「真实的恶」。 那么,在根本上,规范了我们行为的,向我们提出「禁止人们不去做自己认为最有利于生命保全的事情」的要求的,是这样一种理性:对我们所拥有的各种各样的激情的长期后果进行预见,评估这些后果的可欲性,平衡找到一种最可欲的后果。而这其中只运用了理性的加减与后果推理的功能,这都是被霍布斯的理性的概念明确包含的:「在个别的事物中,推理是可以不用语词进行的。比如我们见到某一事物后,推论它前面所出现的事物是什么,或后面将随着出现什么事物时,情形便是这样。(Leviathan Ch.5)」并且基于霍布斯对人类身体结构的判断,他相信,除非对于「儿童和疯人」而言(Cf. Leviathan Ch.26 eighth, Ch.27),绝大多数情况下,由于人的「自然平等」、人性的各种激情、他人的在场等各种要素,这种理性的推算后果只能是,「禁止人们不去做自己认为最有利于生命保全的事情」[48]。

但是一个很自然的挑战就是,为什么霍布斯还是会认为,领取国家酬劳的士兵有义务在战场上听从长官的一切命令,或,臣民在战争中有义务保护主权者,或,臣民有抵抗权?因为在这些案例中,或者出现了「比死还坏的事(De Cive 6.13)」,或者「比自我生命保全更好的事情[49]」。但是有没有这样的案例——一个人,身体结构非常特殊,他经过反思平衡,对他最大的好,就是做出一些不轨的行为?霍布斯提到了这样的案例,如 预先计划然后犯罪的人则已经是考虑周到了,并且已经看到了法律、看到了惩罚、看到了这种罪行对社会的后果。当他犯罪时,已经藐视了这一切,并且让它们从属于自己的欲望。但任何感情冲动都不能使人完全获得恕宥。因为从最初知道法律起到犯下罪行止整个这一段时间都可以被认为是考虑时间,他应当由于体会到法律而纠正自己不轨的感情。 霍布斯,Leviathan Ch.27 由于这种犯罪者已经体会到长久的后果,所以这里的「体会到法律」是什么含义是不清晰的。一种可能性的解释是,诉诸主权者的教育(Cf. Leviathan Ch.30)可以培养的某种关心他人的激情,来改造这样的犯罪者,让他们不再把犯罪的后果识别为好的;也可以解释为,有这样的人也没关系,我们可以诉诸主权者自我保全的权利,或其它良民自我保全的权利,而对这一犯罪者进行有权的惩罚[50]。 综上,我们必须提出这样的「理性」概念——利己主义的、规范性的、进行加减与后果推理的理性。其可进一步被区分为,第一人称的对自身行动的告诫,与,去人称的(或者普遍人称的)、主体中立的进行权利赋予的理性[51],和,正确的理性与可错的理性。 比如,自然状态下,因为理性计算而互相提防的理性(「由于人们这样互相疑惧,于是自保之道最合理的就是先发制人」 Leviathan,Ch.13),是作为第一人称的对自身行动的告诫的可错的理性;提出建国方案的理性(「于是理智便提示出可以使人同意的方便易行的和平条件」 Leviathan,Ch.13),是去人称的、主体中立的进行权利赋予的正确理性;使得人不适于国家或者会造成国家解体的理性(「这些动物不象人类一样能运用理智,它们见不到,同时也不认为自己能见到公共事务管理中的任何缺点。但在人类之中则有许多人认为自己比旁人聪明能干,可以更好地管理公众;于是便有些人力图朝某一个方向改革,另一些人又力图朝另一方向改革,因而使群体陷入纷乱和内战之中……没有理智的动物不能区别无形的侵害和有形的损失;所以当它们安闲时,就不会感到受了同伴的冒犯;而人类在最安闲时则是最麻烦的时候;因为在这种时候他们最喜欢显示自己的聪明,并且爱管国家当局者的行为。」Leviathan Ch.17),是作为第一人称的对自身行动的告诫的可错的理性。 (待续) 译文出自: 霍布斯 , '利维坦', 黎思复 黎廷弼 (, 北京, 商务印书馆, 2017). 霍布斯 '贝希摩斯: 英国内战缘由史', 李石(, 北京, 北京大学出版社, 2019). 霍布斯 , '一位哲学家与英格兰普通法学者的对话', 毛晓秋(, 上海, 上海人民出版社, 2006). 霍布斯, '论公民', 应星, and 冯克利, 贵阳, 贵州人民出版社, 2003). 注释与参考文献:(滑动查看更多) [1] 相关争论,如,霍布斯在建国契约里是不是混淆了「授权(authorization)」和「让权(alienation)」,可见Skinner, Q. (2002) Visions of Politics, Vol. III, Hobbes and Civil Science, cambridge: Cambridge University Press. pp.206-208;Hampton, Jean (1986), Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, pp.116);霍布斯是正统解释中的「法律实证主义者」还是「谦逊的自然法理论家(self-effacing natural law theorist)」可见Murphy, M. C. (1995). Was Hobbes a legal positivist? Ethics 105,pp.846-73, Lloyd, S. 2001. Hobbes's self-effacing natural law theory. Pacific Philosophical Quarterly 82, pp.285-308);霍布斯的自然法的规范性来自理性的要求还是作为法律作者的上帝,可见Darwall, S. (1995) The British Moralists and the Internal 『Ought』 1640–1740, Cambridge: Cambridge University Press. pp.59-60;Deigh, J. (1996) 「Reason and Ethics in Hobbes’s Leviathan,」 Journal of the History of Philosophy 34, pp.33–60.);霍布斯真诚地反对无神论吗,可见Tuck, R. (1990) 「Hobbes and Locke on Toleration,」 in M. Dietz (ed.) Thomas Hobbes and Political Theory, Lawrence, Kan.: University of Kansas Press, pp. 153–71; Martinich, A. P. (1992) The Two Gods of Leviathan, Cambridge: Cambridge University Press, pp.1-10;Strauss, L. (1952) The Political Philosophy of Thomas Hobbes Its Basis and Its Genesis, Chicago, Ill.: University of Chicago Press. pp.74)等。 [2] 语出自霍布斯的著作A dialogue between a philosopher and a student of the common laws of England(DPS),「We have hitherto spoken of laws without considering anything of the nature and essence of a law; and now unless we define the word law, we can go no farther without ambiguity and fallacy」,但被Martinich用来调笑霍布斯自己的作品,见Skinner, Q. (2002) Visions of Politics, Vol. III, Hobbes and Civil Science, Cambridge: Cambridge University Press. pp.187,236; Martinich, A. P. (2005) Hobbes, Abingdon: Routledge, pp.227; Strauss, L. "What is Political Philosophy? ", Chicago: University of Chicago Press, pp.73. [3] 对这一问题的可能回应是,拥有这一道德直觉已经是被洛克式的自由主义理论洗礼过的后果,或如施特劳斯对波利(Raymond Polin)的批评,「他以今天的目光来看待霍布斯的思想。波林从「历史」、「人格(personality)"、"价值"、「个体性的发展」等诸多哲学的角度接近霍布斯这些概念只有在人们接受霍布斯的原则(现代原则)之后,只有 在人们对霍布斯本人对那一原则的解释感到不满之后才具正当性,」即,这使得我们无法发现霍布斯为我们确立的前所未有的「现代原则」。对施特劳斯的方法论的检讨将是另一个问题,但是在这里我们仅仅需要指出,由于我们采用的弱前提(「无论你想的是哪一场或哪一种叛乱」),拥有这种道德直觉的不只是现代人,也包括孟子(「有伊尹之志,则可;无伊尹之志,则篡也。」「民之望之,若大旱之望雨也。归市者弗止,芸者不变,诛其君,吊其民,如时雨降。民大悦……救民于水火之中,取其残而已矣。」),而亚里士多德也会认为暴政会激发人民的反抗,而极难持存(Cf. Politics,1332b,1316b)。见,列奥·施特劳斯,《什么是政治哲学》,李世祥 等译,北京:华夏出版社,pp.165。 [4] Hampton, Jean (1986), Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, pp.197-207,另见,「The Failure of Hobbes's Social Contract Argument.」 In The Social Contract Theorists: Critical Essays on Hobbes, Locke, and Rousseau, ed. Christopher Morris, 41–58. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1999 [5] 在这里,不同于Michael Oakeshott,我们认为虽然难以划定清晰的界限,但是还是能够在霍布斯的文本中划出相对「更基础」和「不那么基础」的段落,比如一个原则与它的推论,见Oakeshott, M.(1975) Hobbes on Civil Association, Indianapolis: Liberty Fund, Inc., pp.121-122; Lloyd, S. A. (1992) Ideals as Interests in Hobbes’s Leviathan, Cambridge: Cambridge University Press, pp.15-16;(2009)Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes: Cases in the Law of Nature, Cambridge: Cambridge University Press, pp.8-9 [6] 即,霍布斯对「没有有权叛乱的情况」的论证是独立与其关于自然法、正义、理性的论述的,我也允诺这将是我为数不多可能与霍布斯文本矛盾,但与霍布斯核心理论融贯的地方。 [7] 关于仅仅通过博弈论进行霍布斯解释的缺陷以及人性的自然演变对博弈论困境的可能解决,见Skyrms, B. (1996) Evolution of the Social Contract (Cambridge: Cambridge University Press). pp. 348 [8] 关于反对将霍布斯式的人理解为「心理学上的利己主义者」,见Lloyd, S. A. (1992), Ideals as Interests in Hobbes’s Leviathan: The Power of Mind over Matter (Cambridge University Press), pp.250–254;Bernard Gert, 「Hobbes’s Psychology」 in The Cambridge Companion to Hobbes, ed. Tom Sorell (Cambridge University Press, 1996), 163. 这些讨论是很有启发的,但在笔者看来,这一批评的问题在于,过小地锚定了「利己主义(Egoism)」的范围——无论是Lloyd所说的「transcendental good」还是Gert所说的各种各样的激情,都可以被一个更广的「心理利己主义」所划定——「人所欲求的都是符合其生命运动的」,比如,我爱某个人因而为了ta的benefit考虑,是因为ta被我识别为「好的」,或者,我的身体里有朝向ta的endeavor,而这一endeavor能够产生,是因为我有某种「爱」的内在生理机制,才能使得ta通过作用于我的内在部分而产生朝向ta的endeavor。但是这也不是说我爱ta是因为我喜欢爱的感觉,而是说我爱ta的先验前提是我有一套能爱人的生命运动机制。见Leviathan Ch.6「爱与欲望便是一回事」。当然,正如Gert所说,我们也可以划出一个较小的「理性利己主义」,即通过理性反思性的评估,那些被理性所接受的欲望,是规则功利主义式的。见Gregory S. Kavka, Hobbesian Moral and Political Theory (Princeton: Princeton University Press, 1986), esp. pp. 357-84;David Gauthier, "Taming Leviathan," Philosophy and Public Affairs 16 (1987): 280-98. [9] 「权利」与「理性」的关系,见Gauthier, David. The Logic of Leviathan: The Moral and Political Philosophy of Thomas Hobbes, oxford: Oxford University Press, 1969. Ch.2; Curran Eleanor, Reclaiming the Rights of the Hobbesian Subject, NYC: PALGRAVE MACMILLAN, 2007. 心理学空间和权利空间并非没有关系,这一点将在后文显明,但是很明显,这不是可以等同起来的。 [10] Darwall, S. (1995) The British Moralists and the Internal 『Ought’ 1640–1740, Cambridge: Cambridge University Press. pp.60 [11] "一方面因为忍受这类事情并得不到好处,正象让其他人受伤害或受监禁没有好处一样。另一方面,也因为当一个人看见人们以暴力对待他时,不能预先估定他们是不是要置自己于死地。最后,象这样放弃权利、转让权利的动机与目的,无非是保障一个人使他的生命得到安全;并且保障他拥有既能保全生命,而又不对生命感觉厌倦的手段。因此,如果一个人由于他的言词或其他表示,似乎使自己放弃了上述目的,而他的表示其实是为了达到那个目的,那就不能认为他好象真是那样想,或者那就是他的意愿;而只能认为他对这种言词或行为会怎样被人解释是茫然无知的。」(Leviathan Ch.14)「不以强力防卫强力的信约永远是无效的。因为正象我在前面已经说明的,任何人都不能让出或放弃自救于死、伤或监禁的权利,避免这类的事情是放弃任何权利的唯一目的。因此,不抵抗强力的允诺在任何信约中都不能转让任何权利,而且也没有约束力。」(Leviathan Ch.21) [12] "但如果原先认为可能的事,后来证明不可能时,信约仍然是有效的,而且具有约束力,这种约束力虽然不及于该事物本身,但却及于其价值。"(Leviathan Ch.15) [13] 另见,「不可能从对象本身的本质之中得出任何善恶的共同准则,这种准则,在没有国家的地方,只能从各人自己身上得出,有国家存在的地方,则是从代表国家的人身上得出的;也可能是从争议双方同意选定,并以其裁决作为有关事物的准则的仲裁人身上得出的。(Leviathan Ch.6)」 [14] 如果有人试图通过认为,作为「抵抗权」的前提的不需要是「私人判断权」而仅仅是事实上的「私人判断」来消弭这一矛盾,请见De Cive 1.8,「但如果为实现这一目的而采用必要的手段的权利被否定了,那么实现这一目的的权利也就失去了意义。」 [15] 当然,霍布斯事实上认为,主权者有在争议中的裁决权并不是因为主权者总是持有「真信念」,而是现实地,(除了主权者)没有人有权可以宣称自己持有的是真信念,人们总可以争论不休,并且没有人是绝对理性的道成肉身,而只有主权者有最终裁决的权利。比如,在Leviathan Ch.11的三角形的案例中,霍布斯认为,就「真」本身而言,大多数人的意见、个人的良知或者有权力者的意见,都不能作为「真」本身的标准。主权者只是在社会管理的意义上担当争论的裁决者,这不需要主权者一定是「对的」。见Leviathan Ch.18 "通过这一放大镜来看,缴付任何一点点小款项都显得是一种大的牢骚根源。但他们却不具有一种望远镜(那就是伦理学和政治学),从远方来看看笼罩在他们头上,不靠这些捐税就无法避免的灾祸。" Ch.11「我毫不怀疑如果「三角形三角之和等于两直角」这一说法和任何人的统治权或具有统治权的一些人的利益相冲突的话,这一说法即使不受到争议,也会由于有关的人在力所能及的情况下采取把所有几何学书籍通通烧掉的办法,而受到镇压。」另见De Cive,17.12,16.16。不过这并不影响这里的矛盾,因为它可以以一种更复杂的方式运行——霍布斯认为,主权者有裁决权,主权者裁决霍布斯错了,自己没有裁决权,那么主权者有没有裁决权?如果说,主权者既然认为自己没有裁决权,那么他就没有裁决权,那么就预设了主权者有权决定自己有没有裁决权,即主权者在「主权者能不能决定自己有裁决权」这一议题上有裁决权;如果说,不管主权者怎么说,主权者一直有裁决权,那么就意味着主权者在「主权者能不能决定自己有裁决权」这一议题上是没有裁决权的。 [16] 注意,这里不是说「自然状态不是战争状态」,而是说,法权论证在什么意义上支持了这一结论是有疑问的。见Baumgold, Deborah. Hobbes's Political Theory. Cambridge University Press, 1988. pp.48-55 [17] 否认霍布斯的自然法是「恰当意义的法」的论证总结,可见Oakeshott, M.(1975) Hobbes on Civil Association, Indianapolis: Liberty Fund, Inc., " The Moral Life in the Writings of Thomas Hobbes". [18] 另外还有一些矛盾,如,霍布斯对人的知觉系统描述本身看起来就是自相矛盾的——如果人的知觉都是幻觉,霍布斯哪里来的对人类知觉系统的知识?这一挑战或许可被这样的方式解决,即,霍布斯对人的知觉系统的知识并非来自于经验观察,而是来自于对内在感知经验的条件反思。但是这一解决会是失败的,因为所有霍布斯在这里的论证都需要预设其能够区分知觉和幻觉。另外的矛盾清单,请见Oakeshott, Hobbes on Civil Association, pp.122-124,尽管Oakeshott认为,除非诉诸某种隐微解释,这些矛盾是无法消除的。A.P. Martinich持有类似的观点。 [19] Oakeshott, Hobbes on Civil Association, pp.116,122. [20] 如Martinich, A. P. (1996) A Hobbes Dictionary, London: Blackwell. pp.251-253 [21] 「积累许多经验就是慎虑,同样的道理,积累许多学识(science)就是学问。一般对于两者虽然都只用智慧这一个字来表示,但拉丁人对于慎虑和学问却始终是加区别的,他们把前者归于经验,把后者归于学识。为了使他们的区别更加清楚起见,我们不妨假定一个人天生十分善用武器,并且用法也十分熟练;另一人则除开熟练之外,还学得一门学识,知道在一切可能的姿势中,从哪里进攻敌手或被敌手进攻,从哪里防御。前者的能力对于后者而言,就相当于慎虑对学问的关系。两者都有用处,但后者是万无一失的。而只相信书本的权威、闭着眼睛跟着瞎子跑的人就象是信赖击剑师的虚假法则的人一样,他冒冒失失地冲向敌人,要不是被敌人杀死,就是名誉扫地。」(Leviathan Ch.5)另见Lloyd, S. A. Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes, Cambridge: CUP, pp.302 [22] Deigh, J. (1996) 「Reason and Ethics in Hobbes’s Leviathan,」 Journal of the History of Philosophy 34, pp.33–60;Bernard Gert认为「in this sense」的限定表明这只是「一种理性」,见 Hobbes on Reason, Pacific Philosophical Quarterly 82 (3-4):243-257 (2001) [23] Hoekstra, K. (2003) 「Hobbes on Law, Nature, and Reason,」 Journal of the History of Philosophy 41: 111–20。类似的案例很多,见Bernard Gert, Hobbes on Reason中关于Natural Reason的讨论。 [24] 见Lloyd, S. A. Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes, Ch.1-2 [25] Leviathan处处可见案例,见Martinich, A. P. (1996) A Hobbes Dictionary, London: Blackwell. pp.251-253 [26] Hampton, Jean (1986), Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, pp.61-63 [27] Davis, M. (2006). Heavenly Philosophy: What Thomas Hobbes Said to Jean Hampton. Social Theory and Practice, 32(3), 341-364. [28] 关于双层功利主义的经典辩护,见Hare, R. M. Moral Thinking: Its Levels, Method, and Point, Oxford University Press, 1981 [29] 关于对霍布斯的规则利己主义解释,另可见Kavka, Gregory S. (1986), Hobbesian Moral and Political Theory (Princeton: Princeton University Press), pp. 357-84;这里没有使用「功利主义(utilitarianism)」而是「利己主义」,是因为绝大多数功利主义理论都是彻底的主体中立的(agent-neutral),即,主体A有没有道德权利做行为B,依赖于行为B对所有相关人士带来的功利,但,利己主义版本的霍布斯的权利的授予只需要关心B对于行动者自身的功利。 [30] 关于认为霍布斯的自然法的基础不是个体保全,而是人类集体的最大善的保全的解释,见Lloyd, S. A. Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes. [31] Boonin, David, (1994) Thomas Hobbes and the Science of Moral Virtue (Cambridge), pp.89. Boonin称这种解释为非理性的「rule worship」。 [32] Hampton, Hobbes and the Social Contract Tradition, pp.93. [33] Lloyd, S. A. Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes, pp.181 [34] Kavka , Hobbesian Moral and Political Theory,pp.371 [35] Lloyd的调侃:「It is not surprising that as a young man, Kavka had a serious interest in that utilitarian debate.」见Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes,pp.164. [36] Davis认为后者是指一种「激情失序」的「愚人」,即,他知道某种状态对其为恶,但是出于某些激情上的原因,他依然会趋向这种状态。我认为这是过度解读的,谴责、辱骂、他人的权势看起来并不直接损害自我保全,并不直接构成「恶」。见Davis, Heavenly Philosophy. [37] 因此Davis对「愚人」的判断——其「愚」不在于其具体的判断(某种特定的行动是否是理性的、正义的),而在于其实践推理模式(采用了行为利己主义而非双层利己主义,这样就更可能出错)——可能是不完整的,因为霍布斯判断某一行为是否是符合理性的,是否是有权利的,看起来并不针对其思维模式,而是针对其具体的判断结果的。 [38] 有些反对意见可能会说,和平条件也是有利于第一人称的自我保全的,所以提出和平条件的完全可以是第一人称的利己主义理性,「因为决不会有战争可以全生而和平反足杀人的道理。(Leviathan Ch.15)」那么更尖锐的案例将是权利的授予,或,惩罚权和抵抗权的共存——如果我是抵抗者,我的理性为什么要给主权者授权? [39] 如Leviathan Ch.30,「主权者不论是君主还是一个会议,其职责都取决于人们赋与主权时所要达到的目的,那便是为人民求得安全。这一点根据自然法他有义务要实现,并向制定自然法的上帝负责,而且只向上帝负责。」 [40] Lloyd, S. A. Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes, part.1 [41] Sreedhar, Susanne (2010), Hobbes on Resistance: Defying the Leviathan, Cambridge: CUP, pp.40 [42] Kavka, Hobbesian Moral and Political Theory, pp. 357-84 [43] 但这里我们没有像施特劳斯或Oakeshott那样否认霍布斯在讨论上帝作为自然法作者或讨论宗教议题时的真诚。虽然可能无法展开,但是我们更愿意同意Martinich和Lloyd,认为霍布斯的自然法就是神圣的命令,同时也是理性的告诫。我们的理由主要是基于对文本的更大幅度贴合。因为霍布斯认为,理性是我们聆听上帝教诲的途径,如果我们进行正确推理与正确解释,理性和神圣命令是必然一致的(Cf. Leviathan Ch.32)。此外要注意,霍布斯对上帝的讨论与对《圣经》的讨论是相对分离的,前者是可以确知的,后者是模糊的,有一些不确定性的。见,施特劳斯(2003),《自然权利与历史》,彭刚译,北京: 生活·读书·新知三联书店,pp.202;Oakeshott, M.(1975) Hobbes on Civil Association, Indianapolis: Liberty Fund, Inc., " The Moral Life in the Writings of Thomas Hobbes"; Martinich, A. P. (1992) The Two Gods of Leviathan, Cambridge: Cambridge University Press; Lloyd, S. A. (1992) Ideals as Interests in Hobbes’s Leviathan, Cambridge: Cambridge University Press. [44] 另外的例证,如「这种人每每易于因狡诈欺骗其侪辈而犯罪,因为他们认为自己的企图十分巧妙,难于察觉。这一切我认为都是妄自依恃自己的智慧所产生的结果。国家的动乱从来都是来自内战,其祸首很少能活到亲自看到自己的新企图实现的时候。结果,其罪行的流毒往往延及最不希望遭害的后代身上,这就说明他们并不如自己所想象的那样聪明。(Leviathan Ch.27)」「人类今世生活中的行为每一种都是一长列后果之链的开端。对于这种后果之链说来,人类的思虑都不够高明,不能使人瞻望到它的尽头。在这个链中,苦事与乐事连接在一起,其方式使想要作出任何纵乐行为的人必将遭受与之相连的一切痛苦。这些痛苦就是这些行为的自然惩罚,而这些行为则是害多于利的景况的开端。(Leviathan Ch.31)」 [45] 可见 吴增定(2012),《利维坦的道德困境》,北京:生活·读书·新知三联书店,pp.103-104,或,Martinich, A. P. (1996) A Hobbes Dictionary, London: Blackwell,pp.128-130 [46] 相关原文,可见,注释43,或,De Homine 11.5-14,如「Moreover, good (like evil) is divided into real and apparent. Not because any apparent good may not truly be good in itself, without considering the other things that follow from it; but in many things, whereof part is good and part evil, there is sometimes such a necessary connexion between the parts that they cannot be separated. Therefore, though in each one of them there be so much good, or so much evil; nevertheless the chain as a whole is partly good and partly evil. And whenever the major part be good, the series is said to be good, and is desired; on the contrary, if the major part be evil, and, moreover, if it be known to be so, the whole is rejected. Whence it happens that inexperienced men that do not look closely enough at the long-term consequences of things, accept what appears to be good, not seeing the evil annexed to it; afterwards they experience damage. And this is what is meant by those who distinguish good and evil as real and apparent.」,或「但就一个人所能见到的范围说来,如果这些结果中善多于恶,那么整个的链便是著作家们所谓的表现的或外观的善。反之,当恶超过善时,整个的链便称为表现或外观的恶。(Leviathan Ch.6)」 [47] Lloyd将霍布斯式的善好的定义改造为「possessing worthiness of being desired」或「worthy of being desired」,并认为,当霍布斯提出「what I desire」的素朴定义,他仅仅是指人们是这么使用这个词的,而不是认为这是这个概念的正确内涵。我们在这里对Lloyd提出的具体定义不予置评,但是至少Lloyd将更多的认知要素加入定义的意图在我们看来是更符合霍布斯的文本的。见Lloyd, S. A. Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes, pp.80-85。 [48] 也只有在这种意义上,我们才能理解一种可以被违背的「应当尽一切可能力求取得自我保全所必须的一切」的人的「必然的本性」。由此,我们反对Bernard Gert区分「语词理性」和「工具理性」和「自然理性/规范理性」的内容仅仅是要求「以保命作为含义的自我保全」或者避免「以损害生命为含义的自我损害」,见Hobbes on Reason, Pacific Philosophical Quarterly 82 (3-4):243-257 (2001);另可见Newey, Glen.(2014) The Routledge Guidebook to Hobbes' Leviathan, Abingdon: Routledge, pp.58-84. [49] 比如Leviathan Ch.38 提到的「永生」与「地狱」,或Leviathan Ch.27提到了「子孙后代的命运」同样属于一个人关心的福祉。如果士兵没有义务听从长官,如果臣民不保护主权者,我们能设想各种各样的方式,以霍布斯自己的方式解释,这为什么是「real evil」,因此是不应该做的。 [50] 关于霍布斯的惩罚的理论的讨论,见Shuster, A. (2015). Punishment and the History of Political Philosophy, Ch.2. 虽然我们并不同意Shuster将霍布斯的惩罚权视作修辞的解释。惩罚权来自于主权者的自然权利以及国家力量的加强(后者来自于良民的授权),而非来自被惩罚者的授权,更说不上以此作为保留被惩罚者臣民身份的依据。臣民身份的依据与边界将在后文进行分析。 本篇文章来源于微信公众号: Philosophia 哲学社

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://cambridge.scieok.cn/post/2528.html

-

- 哲学人类学 | 马克思的「欧洲中心主义」:后殖民研究与马克思学(下)

- 什么是性许可(Sexual Consent)?复杂情况的分析和应用(上)

- 礼物、债、等价交换:产品交换方式的三叶结 / 原创

- 她身之意:具身认知理论与女性主义 / 翻译

一种霍布斯式的叛乱权是可能的吗?/ 原创(上)

21241 人参与 2021年11月12日 17:34 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley