当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

关于作者:

译者 / Revmira 排版 / 理查德克莱里恩 (本文首次于《危机与批判》(Crisis and Critique)期刊,经作者书面授权转载)

摘要:本文表明,马克思在思维具体 (concrete-in-thought) 与现实具体 (concrete-in-reality) 之间做出的区分并不涉及一种概念性的或经验性的差异,而是一种行为中的差异 (difference-in-act) 。这种差异在社会实践中,而不是在思维中得到验证。实践的现实性验证了思维的现实性,但在它们之间并不存在一种形而上学的一致性。尽管思维能够恰当地表征实践的结构,但在思维结构 (思维具体) 与实践结构 (现实具体) 之间并没有类似性或相似性 (resemblance) 。现实具体是一种实践行为,它并不会向实行它的人或将实践者意识作为出发点的理论意识揭示自身。

导论

马克思的唯物主义是一种抽象的唯物主义。资本主义是一个真实抽象 (real abstractions) 的系统:商品、价值、货币、交换,等等。与通过理智产生的思维抽象 (例如人性、权利、正义、美,等等) 不同,真实抽象是通过社会实践产生的。思维抽象的统一体抗拒时空中的定位,因为它是超越性一般者 (transcendent generality) 的统一,而真实抽象的统一体抗拒定位是因为它跨越时空而散布开来。真实抽象无需成为个别的就是无所不在的,无需成为超越的就是抽象的。因此,诸如货币这样的真实抽象被虚有其表的个别物 (ostensible particulars) 所再现 (无论是硬币、纸币还是加密数字货币) ,但它本身并不是一个虚有其表的个别物。但它也不是一个概念性的人造物;它的属性与运作并不依赖于理智。它是具体的,但不是虚有其表的。[2]

具体的社会活动在意识中产生抽象。这些抽象包括:个人、财产、生产率、人口、市场、社会、自然、国家、法、权利,等等。它们可以和批判性的形式规定性 (form-determinations) 对应起来,通过形式规定性的概念,马克思对思维抽象做出了诊断,认为它们是真实抽象的意识形态面具:商品、货币、劳动、价值、生产、交换,等等。揭明资本主义总体的形式规定性,这就透露了「社会」这样的范畴是如何歪曲地将这个矛盾的总体性再现为具体的整体的。

马克思的唯物主义既保持了抽象的实在性,又将抽象锚定于社会实践领域,这种唯物主义就与传统的形而上学和认识论决裂了。这一决裂是彻底的,但不是绝对的:例如,和尼采不同,马克思并不企图将真理与假象的辩证法消解为 (竞争强力意志的) 力的游戏。[3]正是费尔巴哈引领马克思同哲学在绝对知识中达成的思辨性圆满相决裂。对于费尔巴哈来说,思辨的超越性是感性与超感性、现象与本体的融为一体,它成为了内在的:「因此我们并不需要超出感性,以求达到绝对哲学意义下仅仅属于感性事物,仅仅属于经验事物的那个界限,我们只需要不将理智与感觉分开,便能在感性事物中寻得超感性的东西,亦即精神和理性」 (Feuerbach 2012, p. 504) 。[4]将感性与超感性融合于感性之中,这在人类这里得到了实现。人的本质就是公共性,公共性的感性根基就在于人际关系 (和康德的主体间性相反) (参见Feuerbach 2012, p. 529) 。

马克思继承了费尔巴哈,对思辨的超越性加以感性的内在化。但对于马克思而言,社会关系不能被还原为人际关系,因为它植根于社会实践当中,而社会实践在意识的背后运作,无论是个人的意识还是人际间的意识。感性实践——我们做而不知道我们在做的事情——是人类之间内在的,但又是无意识的中介。感性的社会实践不是人类的一个属性;人类是感性的社会实践的一个属性。

试图将马克思同哲学的决裂加以绝对化的尝试,通过诉诸于错误的具体化 (意识、身体) ,无规定的抽象 (乌托邦、救赎) ,或者往往又将二者神学式地融合在一起,从而最终都将这一决裂在哲学上重新编码了。正是因为避免了非辩证的绝对性,马克思和传统哲学的决裂才能够恰如其分地通过哲学的资源而得到把握。这一决裂体现于一个双重的倒置:马克思颠覆了理性主义中可感物从属于理知物的状态,同时又颠覆了经验主义中理知物从属于可感物的状态。于是,马克思指出,可感物是非显性的,而理知物才是显性的,这样他就同时摆脱了理性主义和经验主义。政治经济学批判是这一双重的倒置的逻辑结果,马克思认为现实中具体的东西只有经过抽象的中介后才能够被把握,这一主张也是从其中推断出来的。这个双重倒置的症结在于交换抽象,以及交换抽象在价值的再生产与社会性的再生产之间引发的本质性的分裂。《资本论》的分析使这一倒置的诸多后果得到了进一步的展开,但它们在历史唯物主义的原则之中就已经得到了体现。我将在这里以十条论纲的形式对这些原则加以概述,这些论纲来自于《德意志意识形态》和《费尔巴哈论纲》 (这个列表不应是不可更改的;它仅仅意图产生一些有益的启发) :

历史唯物主义的十条论纲

1. 人类的社会生产是观念 (ideation) 的最终决定者 (determinant) 。 2. 人类活动被现存条件 (conditions) 所决定,但同时也生产出新的条件。从经验上说 (而不是从逻辑上说) ,受制的 (conditioned) 与制动的(conditioning) 活动之间的循环,才是唯物主义理论的真正起点。作为实践中介,它是具体的感性的;它不是一种抽象的所予,或者哲学经验主义所偏爱的那种「事实上的问题」 (参见Feuerbach 2012, pp. 484–486) 。 3. 生产力决定了社会关系,但反过来也被社会关系所决定。 4. 劳动分工的发展决定了 (a) 财产形式的发展, (b) 理论与实践之间的矛盾,以及 (c) 特殊利益与共同利益之间的矛盾。 5. 人类与其他动物之间的差别是人类活动所物质性地生产出来的;它不是一种形而上学的或先验的差异。人类在实践中使自身从其他动物中分化出来,这先于从理论上将他们从动物中区分出来。 6. 人类的历史,包括人类同自然的关系,是社会 (再) 生产的历史。没有任何感性的所予是单纯地被给予的;它总是被社会性地生产出来的 (也即是被社会关系的系统,而不是概念,所中介的) 。 7. 社会关系是人类意识所具有的物质性的根源。 8. 意识是真实社会关系的「倒影」。物质生产和社会关系的限制将这一颠倒施加给意识。 9. 历史唯物主义,就其从感性生产活动的真实前提出发,将生产活动作为意识形态再现——包括经验主义和唯心主义历史中的再现——的根源而言,是一种科学。 10. 实践确立真理,真理就是思维的有效性或现实性。

从意识形态颠倒到拜物教变换

我想从考察第8条论点开始:感性生产活动在观念中似乎是颠倒的。我们的物质性活动与社会关系的诸限度在我们对于这一活动和这些关系的理解之上施加了种种限制。因此,对于意识形态的批判就要从对于意识的优先性的批判开始。「生活的历史过程」 (对生存条件的生产与再生产) 使得人类社会关系在意识中显现为颠倒的:

「如果这些个人的现实关系的有意识的表现是虚幻的,如果他们在自己的观念中把自己的现实颠倒过来,那么这又是由他们狭隘的物质活动方式以及由此而来的他们狭隘的社会关系造成的。 (…) 人们是自己的观念、思想等等的生产者,但这里所说的人们是现实的、从事活动的人们,他们受自己的生产力和与之相适应的交往的一定发展——直到交往的最遥远的形态——所制约。意识 (das Bewusstsein) 在任何时候都只能是被意识到了的存在 (das bewusste Sein) ,而人们的存在就是他们的现实生活过程。如果在全部意识形态中,人们和他们的关系就像在照相机中一样是倒立呈像的,那么这种现象也是从人们生活的历史过程中产生的,正如物体在视网膜上的倒影是直接从人们生活的生理过程中产生的一样。」 (Marx 1998, p. 42)[5]

如果意识形态 (宗教、法律、经济、哲学、科学) 是社会存在的「倒像」,这里的社会存在被理解为生产活动受制并进行调节的循环的话,那么这种颠倒就不能被局限于单一维度的再现 (例如空间上的方向,上下) 。马克思对于形而上学将感性显象从属于超感性实在的做法加以颠倒,这并不仅仅是使后者重新从属于前者。专属于政治经济学批判的那种批判性的扭转意味着,感性物 (生产力与生产关系) 是非显性的,而理知物 (作为对这些生产力与生产关系之再现的意识) 是显性的,理知物是非显性的感性活动 (构成了生产力与生产关系的活动) 的一种扭曲形式的显象。

然而,在《资本论》中,意识形态颠倒 (ideological inversion) 成为了拜物教变换 (fetishistic transposition) 。商品是感性物和超感性物的接合 (juncture) :它是这样一种形式,在其中,生产者之间的感性关系对生产者自身显现为他们制造的产品之间的超感性关系:

「可见,商品形式的奥秘不过在于:商品形式在人们面前把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身的物的性质,反映成这些物的天然的社会属性,从而把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。由于这种转换,劳动产品成了商品,成了可感觉而又超感觉的物或社会的物。 (…) 相反,商品形式和它借以得到表现的劳动产品的价值关系,是同劳动产品的物理性质以及由此产生的物的关系完全无关的。这只是人们自己的一定的社会关系,但它在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式。」 (Marx 2000b, p. 473)[6]

于1867年出版的《资本论》第一卷丨Wikipedia

生产者和「总劳动」的关系就是他们和交换价值的关系,而交换价值使商品之间彼此联系起来。拜物教使生产者之间的社会关系变换为由价值的「幽灵般的对象性」所中介的产品之间的关系,它使生产的社会活动在商品交换行为中闭合。个体的交换行为意识阻塞了对于社会先决条件的意识。我们只能在个体层面上,对我们在交换中所做的事情产生意识,而不能意识到我们在集体层面上在交换中所做的事情,从这个意义上说,意识必然是虚假的意识。商品交换的集体实践正是在从事交换的个人角度上无法被直观或表象到的东西。交换是实践性的抽象,它的具体性只能通过从在个体意识方面显现为具体的东西中抽象出来才能得到把握。社会实践的第一性在认识论上的标志就是它在意识中的被隐匿。实践对于实践者来说不是透明的。超感性的抽象 (马克思所说的「形式规定性」) 就是感性实践对理论意识显现出的具体形式,而理论意识就是被物化并进行物化的意识,它被 (脑力劳动和体力劳动的) 分工所制约。

在这一点上有必要做出两处澄清。首先,马克思的唯物主义并不是一种劳动的形而上学。劳动不是历史的本质,因为在特定的历史背景下,有用劳动必然被歪曲地再现为有价值的劳动。[7]在资本主义中,对于使用的规定没有不是从历史上特定的交换价值规定中抽象出来的。因此,没有自在的使用,不存在超越了历史上特定的生产和消费的联盟的使用价值领域。其次,马克思也并不是提出了一种生产的形而上学。资本主义中的生产是商品生产:资本支配下的生产形式从属于商品形式,并被商品形式所制约。生产资料本身也是由商品构成的。因此,在资本主义中,生产和消费二者都服从于交换 (都服从于商品形式,因而也服从于价值) 。除了马克思所描述的对历史上特定的社会形态所共有的一般特征加以「挑选和组织」以外,并没有跨历史的观察生产的视角。「生产一般」是一种方法论上的抽象,而不是一种本体论上的抽象。[8]将生产实体化并将其提升为一个形而上学原则 (「自然就是生产」) ,就是将一个历史的特定的社会范畴自然化了。由于商品形式是「生产」和「生产率」范畴所固有的形式,生产的逻辑和商品交换的逻辑就是不可分的。[9]

但商品交换的实践实在性在物化意识 (也就是为商品形式所支配的那种社会意识) 中并不能作为实践而得到经验。[10]集体实践活动的实在性只能间接地通过揭露个体意识和理论意识中的症候性的 (拜物教的) 歪曲再现而得到证实,这种歪曲再现是依照着意识而产生的。这就是为什么政治经济学批判是必要的。把握住歪曲再现中运作的必然的虚假意识的结构,就是将这种虚假认定为社会关系的唯一的真实标志,社会关系被理解为非人化实践 (impersonal practices) 的系统,而不是人际关系的集合。虚假的必然性表明了它的非显性的真理。意识必然是虚假的:社会关系 (非人化实践的系统) 是意识的本质,但意识并不表达 (express) 它;意识压抑 (repress) 它。

思维具体

马克思的批判从政治经济学的范畴开始,这些范畴是对于社会上必然的虚假意识的表达。这些范畴是历史上特定的生产条件和生产关系的结果。然而,批判所揭示的却不是关于不可见者的真理,而是可见者,也就是理知物的非真理。向思维将自身呈现为具体的是一种不完整的抽象;但是通过其不完整性,这种抽象就和真正具体的东西,也就是社会总体,具有一种症候性的联系。但是,后者的结构恰恰是不能被直观或推论出来的。它并不将自身给予意识。它在意识形态上被歪曲地再现为复合抽象的集合,批判首先就必须将这一集合分解为它的基本部分,随后将这些部分重新整合到一个与社会总体相一致,但并不是类似于它的概念总体当中:

「从实在和具体开始,从现实的前提开始,因而,例如在经济学上从作为全部社会生产行为的基础和主体开始,似乎是正确的。但是,更仔细地考察起来,这是错误的。如果我抛开构成人口的阶级,人口就是一个抽象。如果我不知道这些阶级所依据的因素,如雇佣劳动、资本等等,阶级又是一句空话。而这些因素是以交换、分工、价格等等为前提的。比如资本,如果没有雇佣劳动、价值、货币、价格等等,它就什么也不是。因此,如果我从人口着手,那么,这就是关于整体的一个混沌的表象,并且通过更切进的规定我就会在分析中达到越来越简单的概念;从表象中的具体达到越来越稀薄的抽象,直到我达到一些最简单的规定。于是行程又得从那里回过头来,直到我最后又回到人口,但是这回人口已不是关于整体的一个混沌的表象,而是一个具有许多规定和关系的丰富的总体了。 (…) 具体之所以具体,因为它是许多规定的综合,因而是多样性的统一。因此它在思维中表现为综合的过程,表现为结果,而不是表现为起点,虽然它是现实中的起点,因而也是直观和表象的起点。在第一条道路上,完整的表象蒸发为抽象的规定;在第二条道路上,抽象的规定在思维行程中导致具体的再现。」 (Marx 2000a, p. 386)[11]

马克思的批判方法包含两个步骤:首先将被抽象过的 (经过了再现的) 具体分解为其基本组分 (简单抽象) ;然后将诸简单抽象重新复合为得到了具体规定的抽象:作为思维具体的规定性之总体。被再现为现实具体的东西是一个无规定的整体 (whole) 。被再生产为思维具体的东西则是一个有规定的总体 (totality) 。从抽象的再现到具体的再生产,这一运动是逻辑的,而不是物质性的。因此,在理念的运动和现实的生产行为之间做出区分就是必要的:

「因此,在意识看来 (而哲学意识就是被这样规定的:在它看来,正在理解着的思维是现实的人,因而,被理解的世界本身才是现实的世界) ,范畴的运动表现为现实的生产行为 (只可惜它从外界取得一种推动) ,而世界是这种生产行为的结果;这——不过又是一个同义反复——只有在下面这个限度内才是正确的:具体总体作为思维总体,作为思维具体,事实上是思维的、理解的产物;但是,决不是处于直观和表象之外或驾乎其上而思维着的,自我产生着的概念的产物,而是把直观和表象加工成概念这一过程的产物。整体,当它在头脑中作为被思维的整体而出现时,是思维着的头脑的产物,这个头脑用它所专有的方式掌握世界,而这种方式是不同于对于世界的艺术精神的,宗教精神的,实践精神的掌握的。实在主体仍然是在头脑之外保持着它的独立性;只要这个头脑还仅仅是思辨地、理论地活动着。因此,就是在理论方法上,主体,即社会,也必须始终作为前提浮现在表象面前。」 (Marx 2000a, p. 387)[12]

实在的 (社会的) 主体和思维总体 (例如社会) 之间的差异,或者真正具体的东西和思维中具体的东西之间的差异,并不是思维中的差异。但这里就出现了一个显而易见的反驳:我们如何在思维中的具体和抽象以及实在中的具体和抽象之间做出区分,而又不在思维和实在之间援引一种这样的差异,要么是形而上学的,要么就是经验性的?马克思能够维持这一方法论上的区分,而又不在无意中重申已经为黑格尔的唯心主义所辩证地扬弃了的 (思维与实在、概念与物、理念与真实之间的) 哲学二元论吗?实在主体和思维总体之间的区别不能从经验上来加以证实:我们不可能面对面地指着实在主体,因为社会总体不是一个经验性的所予 (empirical datum) 。这个区别也不可能从费尔巴哈的「绝对的立场」出发来通达,这个「绝对的立场」也就是「我」和「你」之间的人际关系的立场:马克思的实在主体是非人化实践发生的场所,它不可被还原为人际关系。[13]相反,坚持这个差异可以从一个纯然理性的角度得到证实,这就是重新采取了一种思辨的立场,在这种立场中,思维与存在,或心灵与物质的分离是劳动分工以及理论与实践的分离的反映。

我想要指出的是,正确地把握马克思在思维具体和现实具体之间指出的区别的方式既不是将它把握为一种概念性的差异,也不是将它把握为一种经验性的差异,而是要将它把握为一种行为中的差异。现实中具体的东西是非人化的社会实践,而这些实践组成了一个现实差异的系统,这些差异不能在意识或者经验层面得到证实。因此,基本差异——政治经济学批判正是从这里开始的——是在社会实践中而不是在经验或者思维中得到验证的。回顾一下上面提到的历史唯物主义论纲中的第十条:真理,也就是思维的有效性或现实性 (Wirklichkeit) ,是在实践中确立下来的。我的主张是,对于马克思来说,实践的现实性验证了思维的现实性,同时在思维的现实性和实践的现实性之间又不存在一种形而上学的一致性。事实上,马克思的观点是,尽管思维可以恰当地再现实践的结构,但在思维的结构 (也就是思维具体) 和实践的结构 (现实具体) 之间没有任何类似性或相似性。现实中具体的东西是实践性的行为,这种行为的本性并不会向执行它的人或者将实践者意识作为出发点的理论意识揭示自身。

使用与交换

索恩-雷特尔将马克思在使用价值和交换价值之间提出的区分植根于社会在使用行为和交换行为之间建立的区分。但这个社会性的区分具有一个本体论上的基础:

「关键在于,使用和交换不仅在描述上迥然相异,在时间上也是相互排斥的。它们必须在不同的时间分别进行。这是因为交换仅仅服务于所有权上的改变,商品发生了改变,这是就其纯粹作为被占有的财产的社会状态而言。为了在谈判协定的基础上使这一改变成为可能,商品的物理状况、它们的物质状态必须保持不变,或者至少要假定保持不变。如果交换不和使用分离开来,并且使这种分离得到严格的遵守,商品交换就无法作为一个被承认的社会制度而进行下去。 (…) 因此,交换行为的显著特征就在于,它和使用的分离已经假定了客观的、社会的法的迫切必要性。无论商品交换在哪里进行,它都是从使用中实际地‘抽象’出来而进行的。这不仅是头脑中的抽象,而且也是事实上的抽象。这是一个在一定的地点盛行并在一定的时间内持续的处境。这就是在市场中统治一切的处境。」 (Sohn-Rethel 1978, pp. 24–25)

艾弗烈·索恩-雷特尔丨Facebook

商品交换将使用同价值分离开来:这就是真实抽象的根源。使用是被质的殊异性所规定的,而交换则是被量的同质性所规定的。使用和交换是具体的社会行为。对于索恩-雷特尔而言,正是它们在时空上的分离 (人们无法交换正在使用的东西或者使用正在交换的东西这一事实) 使得抽象成为了一个具体的行为。然而,交换行为预设了商品形式的现实性:每一次交换都是商品的交换 (买与卖) 。但是,如果说商品化是交换的条件 (即劳动的商品化,将劳动商品化为雇佣劳动) ,交换却不能导致商品化。因此,交换抽象的实在性隐含着行为中的交换 (exchange-in-act) (交换的现实) 与交换行为 (act of exchange) 之间的一种差异。导致了抽象的具体行为并不能预设这种行为的现实性。交换行为的社会性与商品化的现实性是不同的。但社会性是将生产力和生产关系结合起来的关系总体 (否则它就是一种形而上学的抽象) 。由于生产过程预设了商品化,而商品化 (交换抽象) 又预设了未被商品化的社会活动,我们就面对着这样一个困境:要么试着为非商品化的社会性,也就是社会关系给出一个肯定性(positive)的解释,这就要冒着倒退回一种关于社会性的终极意识形态形而上学的危险 (也就是复述了费尔巴哈将社会性与公共性混为一谈的形而上学) ;要么就坚持这一立场,那就是我们不能将社会关系规定为「对于商品化社会性的否定(negation)」以外的东西。后一种选择意味着,商品化的社会性有着未被商品化的根基,而这一根基无法被肯定地界定为社会性的。

劳动与增殖

作为行为的交换与作为现实的交换之间的差异是具体劳动和抽象劳动之间区别的基础。构成价值的劳动已经通过交换行为而被抹去了它的质的殊异性:「他们在交换中使他们的各种产品作为价值彼此相等,也就使他们的各种劳动作为人类劳动而彼此相等。他们没有意识到这一点,但是他们这样做了。价值没有在额上写明它是什么。不仅如此,价值还把每个劳动产品转化为社会的象形文字」 (Marx 2000b, p. 474,强调为作者所加) 。[14]

通过将自身铭刻在每一个商品的身体当中,价值的「幽灵般的对象性」就将每一个产品转化为一个暗语,它们的感性结构被超感性的蕴意 (signification) 所排除了。但价值获得实体性并将自身铭刻入商品之中的过程也是劳动被变体 (transubstantiated) 为价值的过程。在这个过程中,具体地分化开来的人类劳动被熔融为马克思所说的未分化的bloße Gallerte (单纯凝结) ,一个「胶质物」 (gelatinous mass) 。[15]但这个熔融的过程,将具体地分化开来的劳动还原为未分化的抽象劳动的过程,已经受到了价值的支配。因此,价值纵览 (oversees) 了自身的实体化进程:它从劳动的基质中抽取出实体性,通过确保劳动「总已经」被它熔融为同质的,从而永久性地重新产生出自身。这是通过米夏埃尔·海因里希所说的「三重还原」来实现的:将个人消耗的劳动时间还原为平均的社会必要劳动时间;将个人生产率还原为同社会货币需求相关的社会平均生产率;将技能在种类和程度上的差别还原为技能的社会平均类型与程度 (参见Heinrich 2012, pp.100 –102) 。因此,劳动的抽象化就是将劳动在社会上确认 (validation) 为构成价值的劳动。抽象劳动既社会性地被价值化 (valorized) ,也社会性地施加价值化 (valorizing) ,因为它已经被马克思所说的「自足的价值」所占用了 (参见Marx 2000a, p. 409) :它的「价值化活动」是在自我增殖的价值 (self-valorizing value) 的基础上得以实行的。

然而,马克思坚持认为,「劳动力的价值和劳动力创造的价值,是两个不同的量」 (Marx 2000b, p. 504) 。和其他任何一种商品一样,劳动力的价值是通过将其再生产所需的社会必要时间来加以衡量的。但在再生产自身的过程中,劳动力就创造出了超出其本身的价值,也就是一种比由衡量再生产所需时间得出的劳动力价值更大的价值。这就是马克思所说的「剩余价值」。未耗费劳动力的价值,一种由重新构成与这一未耗费的潜力等价之物所需的时间来衡量的价值,以及对劳动力的耗费所产生的价值,比劳动力的未耗费状态具有更大价值的价值,剩余价值就是这二者之间的不一致的一个效用。不应把这样诉诸于潜在性与现实性之间的形而上学区分理解为导致了劳动力的本体论化;相反,这是源于劳动力作为商品的社会地位。潜在的和现实化的劳动力之间的区别内在于商品化劳动之中;这是为资本主义的价值形而上学所决定的。不过,这一区别并不映射到抽象劳动和具体劳动之间的区别。在资本主义生产过程中,劳动力的现实化,也就是对劳动力的使用价值的消费产生的交换价值超出了劳动力固有的交换价值。正如彼得·托马斯指出的那样,这是劳动力所具有的特别地位的结果,它是一种这样的商品,其使用价值是由其他全部商品的交换价值产生的:「劳动力是唯一一种在交换后对其特定使用价值的消费中不会被耗尽的商品。相反,对劳动力的使用价值的消费就能够给资本家带来比劳动力出售者——工人——得到的还要更多的交换价值」 (Thomas 2010, p. 51) 。但需要注意的是,对劳动力的消费仅仅是潜在地生产出比它自身更大的交换价值。就像托马斯观察到的那样,这是因为,尽管它是作为抽象的劳动力而被交换的,但它却是作为具体的劳动而被消费的。资本家对这种具体劳动的消费产生了另一种潜在的抽象价值;但它作为一种剩余价值而得到实现,这取决于生产本身之外的一些额外的因素 (例如社会需求和市场等等) 。更重要的是,劳动力的交换与消费之间的差异 (对应于抽象劳动和具体劳动之间的差异) 并不是在劳动力的潜在性及其现实性之间的差异这一维度上展开的。第一种差异将第二种截断,但并不与它重合。劳动力的现实性与潜在性之间的差异内在于交换抽象,而劳动力的交换与消费之间的差异是交换领域和使用领域的纽带,也就是说,是抽象物和具体物之间的纽带。这就是托马斯将劳动力描述为流通领域和生产领域之间「消隐的中介」的原因 (Thomas 2010, p. 52) 。然而,并不是作为商品的劳动力在流通领域和生产领域之间发挥了中介作用,因为商品形式已经预设了这两个领域之间的,或者是交换和使用之间的差异之构成。因此,交换抽象的现实性 (潜在的和现实的劳动力之间的差异就在交换抽象中产生) 是由一个具体行为构成的,这个具体行为还建立起了交换和使用,或者流通与生产之间的差异。这里的消隐的中介并不是劳动力,而是那个未被确认的行为,通过这种行为,劳动被抽象为得到社会确认的、构成了价值的劳动。

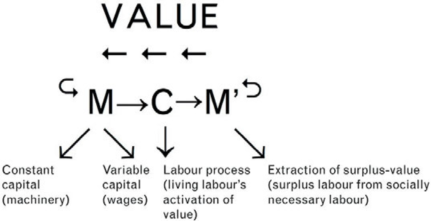

价值是被抽象地 (通过抽象劳动时间) 衡量,而具体地 (通过具体劳动时间) 实现的。因此剩余价值不仅是对劳动力的潜在耗费与现实耗费之间差异的一个效用,而且也是由再生产劳动所需的抽象时间衡量的劳动价值以及在同一个标准的衡量下通过再生产所产生的产品价值之间的不平等的一个效用。无论是绝对的、通过被消耗劳动力的粗放式 (extensive) 增长 (延长工作日) 取得的剩余价值,还是相对的、通过集约式增长 (增加生产率而不延长工作时间) 取得的剩余价值,剩余价值都是由劳动的自我再生产所需要的未价值化的剩余劳动所产生出来的。因此,劳动力激活了不变资本和可变资本中体现的价值 (这种价值本身不过是客观化的或「凝结的」劳动力的总和) ,资本就从这个过程中抽取出剩余价值。通过出售劳动力的产品,潜在的剩余价值作为利润而得到实现,并重新投资到生产当中。在下面的图表中,增殖过程从货币 (M,代表了不变的和可变的资本) 开始,进行到商品 (C,代表了活劳动对不变和可变资本中体现的价值的激活) ,再到通过活劳动将最初的价值总量激活,而剩余价值又从中被抽取出来,从而产生的更大数量的货币 (M',剩余价值) :

作为自我增殖的价值的资本

资本的自我增殖

在再生产自身的过程中,活劳动创造了价值的「幽灵般的对象性」,它又反过来再一次从属于它,成为商品化的雇佣劳动,也就是得到社会确认的劳动。但商品化劳动和未被商品化的劳动之间的差异既不是形而上学的也不是社会学的:它是得到社会确认的交换和未被确认的交换行为之间的形式差异。

解离的社会性

在一个一切社会确认 (social validation) 都被交换所支配的社会中,托尼·史密斯认为,社会关系的现实性必然是解离的 (dissociative) 。同史密斯一样,我试图表明,由于在资本主义中,解离这一社会组成部分是受到交换 (商品化) 支配的,商品化 (交换行为) 的实践根源就必然是非社会性的 (asocial) 。也就是说,得到社会确认的劳动以未确认的实践活动为条件。这意味着在社会性的本质与价值的本质,也即资本之间,存在着一种分裂。史密斯这样表述这一分裂:

「一般商品生产必须被概念化为事物 (商品与货币) 之间的一组关系,而价值是这些关系的‘本质’。这一本质 (抽象的、同质的、量性的价值) 的根本真相在其显象的形式 (抽象的、同质的、量性的货币) 中恰如其分地显示出来。」 (Smith 2009, p. 31)

按照史密斯的解释,商品交换是在历史特定的解离社会性 (dissociative sociality) 模式下出现的异类的社会性形式。社会性是生产力和生产关系总体的「本质」。但这一本质只能作为自身的假相 (作为资本主义「社会」) 才能显示自身。解离社会性意味着社会关系不能显现为它们本质上所是的样子:

「一般商品生产的社会本体论是由黑格尔意义上两种全然不可通约的本质逻辑所界定的。一方面,价值是商品为了在社会再生产中占据一席之地所必须据有的本质,这种本质以货币的形式充分地显现出来,货币便确认了对这些商品的生产。但商品的价值是我们时代的人类社会性所采取形式的一个反映,而显示出价值的货币除了这种殊为不同的本质的拜物教显象以外就什么也不是了。每一种本质主张都和另一种不相容;它们既不可被还原为另一者也不可被另一者所解释。」 (Smith 2009, p. 32)

社会总体性之本质的分化是资本的存在,一种「行为中的矛盾」 (contradiction in act) 的结果:它被迫将劳动时间降低到最小限度,同时又将它作为价值的唯一尺度而维持它。社会必要劳动时间被减少,这是为了增加剩余劳动时间,从而将剩余劳动时间转化为必要劳动时间的条件。资本的自我再生产,也就是它作为自我增殖的价值的无限扩张,产生了它再生产自身的内在障碍。[16]因此,就像《尾注》所分析的那样,资本被分裂为「向其自身作为真无限的持续回归,以及作为假无限的不断超逾」。[17]

资本主义总体的这一断裂,它的「行为中的矛盾」,产生了资本的再生产循环与劳动的再生产循环之间的分裂。资本通过增殖过程再生产自身,在这个过程中,必要劳动被持续减少,以将剩余劳动最大化,从而将剩余价值最大化。与此同时,劳动力通过增殖资本再生产自身,但这样一来也增加了剩余劳动,使得必要劳动越来越取决于它。因此,在增殖过程中对于价值的激活不是取决于潜在的和现实的劳动力之间的抽象差异,而是取决于 (未被商品化的、无价值的) 实践与 (商品化的、有价的) 活动之间的分离这一具体的现实。这样解释的话,马克思在「活」劳动和「死」劳动之间建立的对比就是失去了它的浪漫化的、活力论的意味。我们可以用马克思的术语说,资本所吸收的正是作为商品的劳动力,而不是活劳动本身。但资本主义的阶级关系迫使活劳动将自身商品化 (售卖) ,以便对自身加以再生产,从而也对资本加以再生产:

「无产阶级和资本家处于一种彼此相互蕴含的关系之中:每一极都再生产出另一方,这样一来,二者之间的关系就成为自我再生产的。然而,这个关系是非对称的,因为资本吸收了无产者的劳动。」[18]

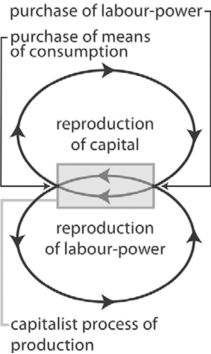

资本的自我再生产

劳动力购买它再生产自身所需的消费资料,这为资本在资本的自我再生产中购买劳动力提供了来源 (见上图) 。[19]以劳动力来交换工资 (C→M) 开启了劳动力的再生产过程;以工资交换商品 (M→C) 则完成了这个过程。与此同时,在阶级关系的对立一极,资本家购买劳动力的交换 (M→C) 开启了增殖过程,而将体现了从劳动力中抽取的剩余价值的商品售卖出去的交换 (C→M') 完成了这一过程。 (劳动力的和资本的) 再生产循环都是由交换所中介的。但没有无价值活动的介入,交换就不能被实现,资本需要这种活动来激活价值,也就是将固定的和不变的资本中体现的现实价值量转化为一种潜在的过剩。

结论

物化是社会关系的拜物教化:生产者之间的关系产品之间的关系变换为产品之间的关系。但马克思对物化的批判是认识论的,不是本体论的。「活的」 (进行客观化的) 和「死的」 (客观化的) 劳动之间的区别不是本真的与非本真的实存,或者活生生的经验与被再现的经验之间的形而上学对立。它是无意识的 (未得到确认的) 实践与有意识的 (得到社会确认的) 活动之间的形式对立。然而,这一对立具有一个本体论的前提:交换的现实性取决于一个没有被实际地交换的 (价值化的) 行为。在资本主义中,我们得到社会确认的人性 (作为人格) 必然是解离性的,正是在这一意义上,这一无意识的实践在本质上,或者说真正地,是人类的。问题在于,认识到这一点,认识到继续在资本关系下再生产我们自己的必然的枉然,是否会为规定我们所做的和我们所是的东西之间的这一矛盾的否定提供任何线索。/

注释与参考文献:(滑动查看更多)

[ 1 ] 题注:本文首次于《危机与批判》 (Crisis and Critique) 期刊上在线发表:http://crisiscritique.org/2018 h/brassier-v1.pdf.

[ 2 ] 我使用“虚有其表的” (ostensible)一词而不是“可定位的” (localizable),因为一些特定的货币,例如美元或欧元,具有能够在时间上被定位的属性 (数量级或等值性),即使使用它们的人并不能从现象上获取这些属性.

[ 3 ] 尼采试图同时超越先验哲学 (康德)和思辨哲学 (黑格尔)而乞灵于“力”,便漠视了解释的不同层级 (物理与生理、生理与心理、历史与文化)之间的区别,在这个层面上,他最终陷入了心理主义与生物主义。关于尼采的自然主义在新康德主义语境下的富于启发性的重构,参见Peter Bornedal, Nietzsche’s Naturalist Deconstruction of Truth (London and Lanham, MA: Lexington Books, 2020)。与此相反,马克思则拥护科学,承认人类与自然之间的连续性,同时又拒斥“世界观式的”自然主义,也就是那种作为形而上学意识形态的自然主义。他批判性地借鉴了黑格尔与费尔巴哈,以克服逻辑主义与人本主义的局限性。逻辑主义中真实和理性的等价性被费尔巴哈使精神的自我外化植根于人类社会性之中的行为所颠覆。但人本主义将社会性等同于公共性,通过使用本质与显象的辩证法来解释社会性如何不是如其自在的那样对自身显现,这种等同也被颠覆了。

[ 4 ] 中文引用自《费尔巴哈哲学著作选集上卷》,荣震华、李金山等译,北京:商务印书馆,1984,第174页——译注

[ 5 ] 中文参见《马克思恩格斯选集》第三版第一卷,第151-152页——译注

[ 6 ] 中文参见《马克思恩格斯选集》第三版第二卷,123页——译注

[ 7 ] “因此,劳动作为使用价值的创造者,作为有用劳动,是不以一切社会形式为转移的人类生存条件,是人和自然之间的物质变换即人类生活得以实现的永恒的自然必然性” (Marx 2000b, p. 464)。需要注意的是,虽然有用劳动一般上是人类生活的跨历史的条件,有用劳动的特定种类,或者在特定的社会中被算作有用劳动的种类,是历史性地可变的。马克思并没有假设一系列自在的、超越了历史的特定的社会形态的使用价值。在围绕着商品生产和商品交换而协同起来的资本主义社会中,商品的使用价值,也就是商品可用于的各种用途,是受到交换价值的第一性的塑造的,交换价值乃是使用价值的存在的第一原因与最终原因。

[ 8 ] “因此,说到生产,总是指在一定社会发展阶段上的生产-社会个人的生产。 (…)生产一般是一个抽象,但是只要它真正把共同点提出来,定下来,免得我们重复,它就是一个合理的抽象” (Marx 2000a, p. 381)。作为方法论抽象的生产和生产的实体化是对立的,后者经常伴随着对资本主义的自然化。资本主义的自然化涉及到一个四步的论证,马克思将其总结如下: (1)生产总是需要一些生产工具 (“哪怕这种生产工具不过是手”); (2)没有过去积累的劳动,生产就是不可能的 (“哪怕这种劳动不过是由于反复操作而累聚在野蛮人手上的技巧”); (3)资本 (“别的不说”)既是一种生产工具,又是过去的非人化的劳动; (4)可见,“资本是一种一般的,永存的自然关系”。但马克思又写道,“如果我们恰好抛开了正是使‘生产工具’,‘累积下来的劳动’成为资本的那个特殊的话”,只有这样,情况才是如此 (Marx 2000a, pp. 381–382)。马克思的分析中揭示的那个特殊,就是它们的商品地位,以及它们对于价值化过程的从属地位,这种地位被商品交换的实践所永久化了。但这些只是社会的性质,而不是自然的性质。

[ 9 ] 可以说,将生产本体论化削弱了德勒兹和加塔利在《反俄狄浦斯》中将马克思和斯宾诺莎结合在一起的尝试。

[ 10 ] 卢卡奇对于物化的解释仍然是众多解释中最有力和最为精细的:参见Lukacs 1972。

[ 11 ] 中文参见《马克思恩格斯选集》第三版第二卷,第700-701页——译注

[ 12 ] 中文参见《马克思恩格斯选集》第三版第二卷,第701-702页——译注

[ 13 ] “人的自然的立场,区别‘自我’和‘你’,主体和客体的立场,则是真正的,绝对的立场,因此也就是新哲学的立场” (Feuerbach 2012, p. 528)。

[ 14 ] 《马克思恩格斯全集》第二版第四十四卷,第91页——译注

[ 15 ] 关于“bloße Gallerte”这一表达的含义的深入讨论,参见Sutherland 2010。 (“bloße Gallerte”在中文中被翻译为“单纯凝结”,其另一个含义为胶状物或“胶质物”,参见《马克思恩格斯全集》第二版第四十四卷,第51页:“随着劳动产品的有用性质的消失,体现在劳动产品中的各种劳动的有用性质也消失了,因而这些劳动的各种具体形式也消失了。各种劳动不再有什么差别,全都化为相同的人类劳动,抽象人类劳动。现在我们来考察劳动产品剩下来的东西。它们剩下的只是同一的幽灵般的对象性,只是无差别的人类劳动的单纯凝结,即不管以哪种形式进行的人类劳动力耗费的单纯凝结。这些物现在只是表示,在它们的生产上耗费了人类劳动力,积累了人类劳动。这些物,作为它们共有的这个社会实体的结晶,就是价值——商品价值。”——译注)

[ 16 ] “资本本身是处于过程中的矛盾,因为它竭力把劳动时间缩减到最低限度,另一方面又使劳动时间成为财富的唯一尺度和源泉。因此,资本缩减必要劳动时间形式的劳动时间,以便增加剩余劳动时间形式的劳动时间;因此,越来越使剩余劳动时间成为必要劳动时间的条件——生死攸关的问题” (Marx 2000a, p. 415)。

[ 17 ] Endnotes 2010.

[ 18 ] Endnotes 2010.

[ 19 ] 这一图表取自Endnotes 2008。我要感谢《尾注》允许我使用它。

[ 20 ] Endnotes (2008): 「Afterword.」 In: Endnotes 1: Preliminary Materials for a Balance Sheet of the 20th Century. https://endnotes.org.uk/issues/1/en/endnotes-afterword, visited on 18 March 2019.

[ 21 ] Endnotes (2010): 「The Moving Contradiction.」 In: Endnotes 2: Misery and the Value-Form. https://endnotes.org.uk/issues/2/en/endnotes-the-moving-contradiction, visited on 18 March 2019.

[ 22 ] Feuerbach, Ludwig (2012): The Fiery Brook: Selected Writings. Translated by Zawar Hanfi. London and New York: Verso.

[ 23 ] Heinrich, Michael (2012): An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital. Translated by Alexander Locascio. New York: Monthly Review Press.

[ 24 ] Lukács, Georg (1972): 「Reification and the Consciousness of the Proletariat.」 In: History and Class Consciousness. Translated by Rodney Livingstone. cambridge, MA and London: MIT Press, pp. 83–222.

[ 25 ] Marx, Karl (1998): The German Ideology. Amherst, NY: Prometheus Books.

[ 26 ] Marx, Karl (2000): Selected Writings, 2nd edition. David McLellan (Ed.). oxford: Oxford University Press.

[ 27 ] Marx, Karl (2000a): Grundrisse. In: Marx 2000, pp. 379–423.

[ 28 ] Marx, Karl (2000b): Capital: Volume I. In: Marx 2000, pp. 452–525.

[ 29 ] Smith, Tony (2009): 「Hegel, Marx, and the Comprehension of Capitalism.」 In: Fred Moseley and Tony Smith (Eds.): Marx’s Capital and Hegel’s Logic: A Re-examination. Chicago, IL: Haymarket Books.

[ 30 ] Sohn-Rethel, Alfred (1978): Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology. Translated by Martin Sohn-Rethel. London and Basingstoke: The Macmillan Press.

[ 31 ] Sutherland, Keston (2010): 「Marx in Jargon.」 http://www.worldpicturejournal.com/WP_1.1/KSutherland.pdf, visited on 18 March 2019.

[ 32 ] Thomas, Peter (2010): 「Labour-Power (Arbeitskraft).」 In: Krisis: Journal of Contemporary Philosophy 2, pp. 59–54. http://krisis.eu/wp-content/uploads/2017/04/krisis-2010–2–09-thomas.pdf?, visited on 18 March 2019.

本篇文章来源于微信公众号: Philosophia 哲学社

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://cambridge.scieok.cn/post/2725.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

思维具体、行为具体:马克思如何处理交换的抽象化?

31879 人参与 2022年01月21日 19:30 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley